Blog

日常の徒然多世代伝達課程の影響

心理学の用語に「多世代伝達課程」という言葉があります。

これはBowen,M(以下ボーエンさんとします)という精神科医が家族システム論を体系化し、その説明のためにある言葉です。

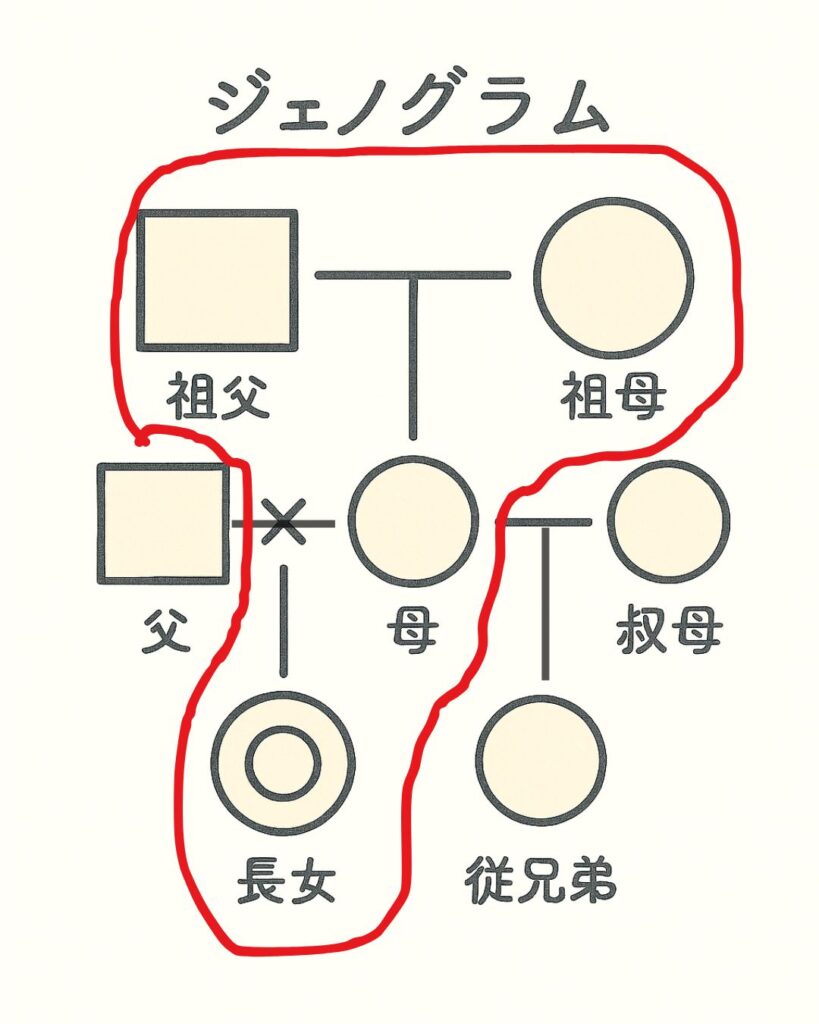

家族とは自分以外にも血がつながった人達がいますよね。それを図面にしてつなげていくと家系図のようにつながっていきます(下記の図で、これを「ジェノグラム」と言います)。

これはAIで架空事例でジェノグラムを生成してくれたものです。便利ですね、AI。思ってる表記と違って、手書きも入れましたが。

←の図では、今回Clが長女さんだとします。

赤い線は一緒に住んでいる人達として、バツ(本来なら二重斜線)がついているのは離婚を意味しています。

もっと深く掘り下げるなら年齢や職種、また影響力としての線の太さなども記載したりもします。

また、父方の方が分かれば父方の祖父母や兄弟も記載したり、叔母の夫も記載したりもします。

私はこのジェノグラムを初めて見た時は、「遺伝的に途方もないつながりが昔からあるのか」と感じました。昔読んだ「パラサイト・イヴ」という小説や生物の授業の遺伝の内容も思い出されるのですが、特に女性はミトコンドリアを調べていくと始祖に辿り着く、と言われてもいます。遺伝学の詳細は専門ではないので定かではないですが…。

この仮説が本当だった場合、実際に私達が今この肉体で生を成しているのはご先祖様がいたから生きている、というのも過言ではないとも思います。

多世代伝達課程に戻しますね。

ボーエンさんが家族システム論を体系化した後、研究に研究を重ねられて現代で使われている心理療法で「多世代家族療法」と言われています。

クライアントが「知性機能」と「感情機能」の調和(自己分化といわれています)ために、祖父祖母まで含む(3世代以上も知る必要があるとされています)家族全体がどんな関係があるのか、クライアントにどのように影響しているのか、というのを知り、クライアントの自己分化を促すことを目的として家族の関係性を変化させていきます。

この家族の関係性が、世代から世代に伝承されていくという考え方が根底にあります。なので、分析範囲を3世代以上としているようです。

というのも、生まれてから幼児期にかけて、毎日常に一緒にいるのは家族となります。子供はその家族を見ながら成長していきます。

母と母方祖父母の関係、父と父方祖父母の関係。各々の祖父母が関わらない時の父母の関係。母・父とクライアントの関係。兄弟との関係。様々な関係があると思います。

子供は親の背中を見て育つ、と昔の言葉でよく出てきます。

では親は誰の背中を見て育ったのか?同じように親の親、祖父母の背中を見て育ったと思います。

その子にとって必要な親の背中もあります。一方でその子にとって今後大人になって辛くなる親の背中もあり、その孫世代につながるものもあります。

上記の遺伝の話とも一緒に見ると、遺伝でつながるものを持ちつつ、周りの家族を見て育ちながら、アイデンティティを確立していくのかもしれないですね。

次には、多世代伝達課程なのかな?これ?という実体験を記述していきます。